La vita sembra a volte una partita di biliardo. Le sfere si colpiscono e vanno a finire ai posti più impensati del tavolo. Voi che siete li, sicuramente vedrete la gioiosa fine di questa giocata, ma io che ho la prospettiva propia di chi è lontano dai successi inmediati, so quando questa giocata si è iniziata. Se avete pazienza e anche benevolenza a giudicare il mio italiano arruginito dal tempo, e mai bene imparato, ve la racconterò.

Fu una mattina di sole, vent’anni or sono, che questa storia è cominciata in una città stranea ai due protagonisti. Mia madre era andata a visitare una amica e nel terrazzo del suo apartamento trovò una bellísima ragazza bruna, alla quale, seguendo un inarrestabile impulso maternale, ha parlato del suo filglio minore, vuol dire, io stesso. Poco tempo dopo questo, la chiamai per uscire una sera. L’amore e stato per me una botta secca e definitiva, dal primo istante che la vidi. Ho dovuto lavorare un pò, sono sincero, per guadagnare il suo cuore, e anche per sgomberare la strada di altri molesti pretendenti, che come insetti le giravano intorno. Ma alla fine me la sono cavata.

Sucede che prima di unirci in matrimonio vado in Italia, percorrendo la stessa via in senso contrario, a quella fatta da mio nonno. La Argentina, caso “strano”, si trovava in crisi e c’era bisogno di provare fortuna nella vecchia Italia. Roma è bellisisma, ma mi trovavo solo, e un po’ spaesato com’è logico. Per fortuna, nel mio stesso palazzo abitava una famiglia di uruguaiani che procedono in pratica alla mia adozione. A me è sembrato di rinascere, come se quella lontana città sia stata al improviso bagnata dal Rio de la Plata.

Ho conosciuto German una sera, mentre lui, come al solito, tentava di riparare la sua macchina prima di partire in vacanza per la Spagna. Subito ci siamo trovati “vecchi” amici. Amicizia allargata poi a Maria, mia moglie, che mi ha accompagnato nella aventura europea. Quando è nata Caterina, mia seconda figlia, è venuta a visitarci, e anché a aiutarci, Connie, sorella di Maria. Chi meglio di German per introdurla nella societá romana? abbiamo pensato. Tra loro due pure, è nata subito una amicizia sincera, e duratura.

Dopo un po di tempo, tocca a German il turno di rimanere in solitudine, dopo la partenza dei suoi verso Montevideo. Una solitudine che si aprofondisce con la partenza definitiva, e del tutto inaspettata, di suo padre verso il Cielo. I ruoli si cambiano, e adesso è la nostra giovane familia che credo in qualche modo serve di rifuigio a lui, ormai diventato lo “zio” German. Ogni martedì arriva premuroso con la sua valigetta magica per fare le riparazioni d’ordine a casa, dove il padrone si scopre un completo inutile. Dopo cinque anni, coi figli crescuti è ora di tornare in patria, e ci lasciamo con pena, ma con la promessa sempre mantenuta di rivederci ogni volta che gli prendesse la nostalgia del Sud.

Ma adesso fate attenzione, perche entra nel gioco una imprevedibile bilia, che rimpalla questa volta, di nuovo a Buenos Aires. Si tratta, come imaginate, di Andrea Gabelli, che si trova in questa città con Connie. Tra loro la cosa è stata molto più travagliata. Viaggi, dubbi, e telefonate degne di far crollare Telecom Italia, e anche quella francese (a quella argentina abbiamo pensato noi). Dopo una lunga permanenza di Consuelo in Italia, e contra tutti i pronostici (incluso il mio) la vicenda finisce in matrimonio, celebrato nella campagna Argentina, in mezzo al enesimo crollo del paese.

Tornati loro a Roma, una sera, tanto per provare, fanno conoscere German e Anna, e qui la storia la conscete meglio voi che io. Sembra che tra loro sia tutto andato liscio, ma domando io cosa sarebbe successo se mia madre quella mattina si sarebbe trattenuta un po’ é non avessi trovato su quell terrazzo ormai mitico come l’Olimpo, mia moglie. Sicuramente mancata la prima palla, altra sarebbe stata la giocata.

C’è sicuramente qualcuno che dirà che la causa di tutta questa vicenda sia la fortuna. Ma io faccio mia la frase che denuncia il caso, come il “dio degli imbecilli”. Penso che dietro tutti questi successi che sembrano dettati dall più puro azzardo, ci sia un essimio giocatore, che calcola con precisione da maestro il suo tiro, chiamato Dio. A Lui è allora che voglio ringraziare di tutto questo, e anche chiedere di essere vicino ai due novelli sposi che continueranno a scrivere questa storia, spero con la felicità che certamente meritano.

Un abbraccio

Opi e Maria Mazzinghi

(Buenos Aires, ottobre 2003)

martes, 30 de octubre de 2007

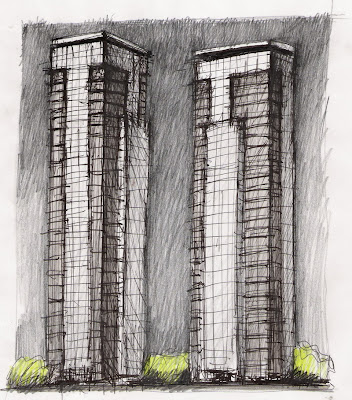

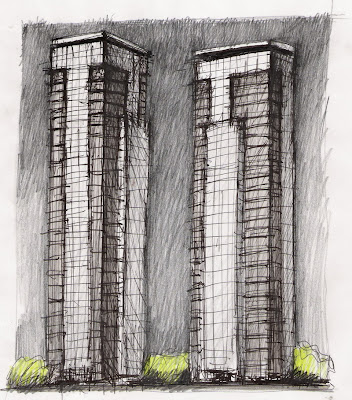

Ser y hacer torres

Publicado en el diario “El Cronista” (Suplemento especial), noviembre de 2005.

SER TORRE

Es difícil ser torre. Es el arduo destino de lo que se destaca. La torre es siempre una excepción en el tejido y, como tal, y al decir de Nietzsche, sufre “el instinto del término medio contra las excepciones”. Lo excepcional también gana la antipatía a partir de su condición delatora. La monotonía se pone al desnudo frente a lo destacado.

Serán quizás estas razones, junto a otras, las que sostienen la dureza del juicio hacia la existencia de estos edificios. Pero no nos engañemos tampoco. Con las torres ocurre, de alguna manera, lo mismo que con los programas exitosos de la televisión: “nadie” los ve, pero tienen altísimo “raiting”. Asoma un problema de coherencia, ético, en definitiva. El eterno problema de hacer coincidir lo que decimos con lo que deseamos

Será que la gente aprecia la uniformidad y la compacidad urbana como valores, pero es cierto que a la hora de la verdad paga un sobreprecio cierto, con tal de vivir en una de estas vilipendiadas excrecencias. Se exaltan las urbanas fachadas continuas, pero se abominan los patios de aire y luz que estas esconden y que las torres descubren con impudicia. Despertemos: Buenos Aires, definitivamente, no es París, ni lo fue, ni lo será jamás.

Quizás sea hora de abandonar los sueños y los prejuicios, y darles una tregua a las torres. Reconocer sus ventajas, que las tienen, aceptar su diferencia, dispuestos a disfrutar sin culpa de sus beneficios, que exceden a los que las habitan. Valorar que las rupturas del tejido pueden ser también vistas como un aire fresco que insufla en algunos agónicos pulmones de nuestras manzanas. Aceptar también como estética esta heterogeneidad del tejido que sí, es propia de nuestra cuidad. En vez de llorar una ciudad que no fue, se puede intentar algo con esta que irremediablemente es.

HACER TORRES

ESPECIALIDAD

En nuestra profesión, como en general ocurre en las disciplinas no científicas, la especialidad no es algo que se elige. Simplemente llega, aparece por puro caso y con el tiempo se afirma. En un momento indeterminado nace, irremediable como un destino y se afirma con el reconocimiento ajeno: “Ustedes son los de las torres”. Una mañana, fuimos “especialistas” en torres. No es que no hagamos otras cosas, pero, si uno lo aclara, ya está denunciando su condición.

La especialización es, como todas las realidades humanas, moneda de dos caras: tiene las ventajas de lo conocido, pero también su estrechez. Es lindo viajar por otras ciudades, pero es imposible, cuando retornamos al barrio, no sentir el placer de saludar al quiosquero. Las torres son nuestro barrio, del que conocemos bien sus vericuetos, pero no desechamos la invitación a otros destinos. Vivimos, como todos, en la tensión de querer romper los límites y al mismo tiempo disfrutamos de estar al abrigo de ellos.

ORGANIZACIÓN

Todo hacer requiere una organización, proporcional a la complejidad de la tarea a emprender. Simplificando mucho, básicamente, hay dos maneras de organizar un estudio: vertical u horizontalmente. En la organización vertical, cada socio maneja distintas obras (o clientes) y trabaja con un grupo que le responde. Se forman como pequeños “estudios” dentro del estudio, que en un determinado momento coordinan sus tareas. Es una manera de organización muy eficiente y transparente, donde quedan perfectamente delimitados los roles y, sobre todo, las responsabilidades.

La forma horizontal, que elegimos en nuestro caso, parte de otro principio. Cada socio realiza una tarea, la más afín a su perfil profesional y esta se repite para todas las obras, y lo mismo sucede para todos los que colaboran con nosotros. No es tan eficiente, obliga a tomar una cantidad limitada de trabajo y limita el crecimiento. Somos por vocación un estudio con una estructura pequeña. Sin embargo, tiene como ventaja que permite una dedicación especial a los trabajos, donde todos aportan su aptitud mejor, a cada uno de ellos.

La eficiencia es importante, pero no lo es todo, al menos desde nuestro punto de vista.

NEGOCIO

Las torres se hacen a partir de alguien, uno o muchos, que arriesgan su capital para hacer un negocio inmobiliario. Esto es muy importante y es un aspecto que es imposible soslayar en ninguna de las etapas que se recorren. Hacemos edificios que buscan en su móvil inicial un rédito económico, y esto, lejos de ser un obstáculo, muchas veces puede convertirse en un aspecto clarificador. No renegamos de la condición comercial de nuestro trabajo, que tiene, entre otras, la ventaja de poder medir, con cierta certeza, su valor. Creemos que el negocio no tiene por qué ir en contra de la arquitectura y que, por el contrario, puede y debe ser un elemento que la potencie. Por otro lado, de una forma u otra, todo proyecto está sujeto a las frialdades de la economía.

Este es un aspecto que parece muchas veces incomprendido por la gente, que tiene un prejuicio negativo hacia quien realiza un negocio inmobiliario, atribuyéndole siempre una voracidad desmedida en detrimento del riesgo asumido. Reunidos ante unos vecinos que se quejaban porque donde había un garage crecería una torre en toda regla, uno de ellos propuso: ¿Pero por qué no hacen una plaza?

CÓDIGO

Consideramos las normativas como herramientas de proyecto. Tratamos de proyectar con el Código y no contra él. Lejos de enojarnos, preferimos transformarlo en nuestro aliado. Protestar contra las normativas vigentes es una tentación, pero termina siendo una actitud necia, como enojarse contra la ley de gravedad. Mucho de lo que nos limita, en definitiva, también nos ayuda en el proceso creativo. La primera información que recabamos sobre el edificio proviene del Código, y todos sabemos la importancia de comenzar, en cualquier ámbito. Es también necesario destacar el interés de nuestro estudio en cuanto a la posibilidad de discutir nuevas normativas. Tal como ocurriera con la compensación volumétrica, cuya incidencia benéfica parece indiscutida a todo el que haya tenido que lidiar con los absurdos escalonamientos, que la implacable tangente imponía a las alturas de nuestras torres.

PROYECTO

A la hora de proyectar somos, en algún sentido, “modernos”, es decir “antiguos” frente a las tendencias actuales. Profesamos una fe inclaudicable en la planta y la esperanza firme de que se cumpla aquello de que, con una buena planta se consigue, seguramente, una buena vista. La propiedad horizontal exige una dosis importante de precisión, a la hora del proyecto, lo mismo que a la hora de la construcción. La lucha con los metros cuadrados se hace centímetro a centímetro, y es una buena escuela de racionalidad. Una vez definida la planta, se rastrea la imagen que esta guarda celosamente. El proceso de proyecto es, así, una búsqueda, más que un ejercicio de imaginación, que procede por ajustes y aproximaciones sucesivas. La precedencia de la planta, es bueno aclararlo, es sólo metodológica y no una cuestión de importancia. La función y la forma deben confluir, muchas veces a través de negociaciones difíciles, en donde ambas ceden un poco. Tratamos también que haya una lógica interna en las decisiones formales, a veces con la búsqueda de algún motivo que se repite, evidenciándolo. Procuramos, también, que el edificio, a pesar de su condición de excepción, haga un esfuerzo para entenderse con sus vecinos, sobre todo a través de su implantación y del tratamiento de la planta baja, accesos, cercos, medianeras y otros elementos a la mano.

COMERCIALIZACIÓN

Las torres tienen, en cuanto superan cierta envergadura, su día de gloria. Se llama “lanzamiento”. En aquel día todo parece perfecto, sus sonrientes y “renderizados” habitantes, la belleza que siempre guardan las miniaturas de una maqueta, los cada vez más grandes folletos y los bocaditos que se sirven, gratis. Cada nuevo “lanzamiento” intenta superar al anterior y la pregunta es dónde terminará esta carrera, en la que se sospecha algo de insensatez.

Sin embargo, todo esto puede dar lugar a un equívoco, en detrimento de la profesión que profesamos: en el final de este camino se encuentra borrada la figura del arquitecto. Basta como prueba, en algunos últimos casos, la desaparición del estudio de arquitectura, o la reducción del mismo a su mínima expresión. El “cómo” se vende parece ser más importante del “qué” se vende, desfiguración clásica de la posmodernidad.

De todos modos, el engaño no dura demasiado: la gente, a la hora de sus ahorros, parece recuperar su sentido común y elige con sano criterio, sin dejarse impresionar por las ampulosidades del marketing. De todos modos, conviene estar atento y no dejarse triturar por la maquinaria comercial y también aprovecharse de sus ventajas, entre las que figura la posibilidad de la construcción de la unidad modelo, lo que constituye un medio eficaz y nuevo para controlar el proyecto.

OBRA

También en este rubro la envergadura de los emprendimientos hace aparecer una figura hasta hace algunos años desconocida y ciertamente bienvenida: el gerenciador técnico. Este, que tiene a su cargo la coordinación de las tareas de contratación y ejecución de los trabajos, no debe tampoco en modo alguno reemplazar la función del arquitecto, único responsable de la fiel interpretación de lo proyectado. En nuestro caso, más allá de gerenciar muchas obras de envergadura menor, tratamos de brindar una asistencia lo más completa posible, como compromiso, en primer lugar, con la obra proyectada.

Dicha asistencia se despliega en dos etapas. En primer lugar, la documentación que intenta ser, ya desde la licitación, lo más completa posible, y en segundo, mediante la confección de croquis y planos que se adjuntan a la documentación para ir precisando la información. Dentro de nuestro estudio, hay una persona encargada de recibir las consultas que llegan de las obras y derivarlas con la persona que corresponde de acuerdo al tema de que se trata. Estamos convencidos de que una actividad llena de imprecisiones como es la construcción merece una estructura ordenada pero no rígida para acompañar las distintas etapas que concluyen en la obra terminada.

Este es, en definitiva, un somero recorrido, basado en nuestra experiencia, a través del proceso que comprende “hacer” una torre. Hacemos torres, en definitiva, con la conciencia de lo que son y tratando de comprender las resistencias que implican. Queremos hacerlas de modo que no sumen mayores estridencias a su condición difícil de emergencias, pero sin que tampoco renuncien a su identidad. Se podría, entonces, aplicar a las torres la antigua sentencia de Píndaro: “Llega a ser lo que eres”. Si esto es posible, es una pregunta a la que cada proyecto intenta responder, aunque con la plena certeza de su limitación. Y de las nuestras.

SER TORRE

Es difícil ser torre. Es el arduo destino de lo que se destaca. La torre es siempre una excepción en el tejido y, como tal, y al decir de Nietzsche, sufre “el instinto del término medio contra las excepciones”. Lo excepcional también gana la antipatía a partir de su condición delatora. La monotonía se pone al desnudo frente a lo destacado.

Serán quizás estas razones, junto a otras, las que sostienen la dureza del juicio hacia la existencia de estos edificios. Pero no nos engañemos tampoco. Con las torres ocurre, de alguna manera, lo mismo que con los programas exitosos de la televisión: “nadie” los ve, pero tienen altísimo “raiting”. Asoma un problema de coherencia, ético, en definitiva. El eterno problema de hacer coincidir lo que decimos con lo que deseamos

Será que la gente aprecia la uniformidad y la compacidad urbana como valores, pero es cierto que a la hora de la verdad paga un sobreprecio cierto, con tal de vivir en una de estas vilipendiadas excrecencias. Se exaltan las urbanas fachadas continuas, pero se abominan los patios de aire y luz que estas esconden y que las torres descubren con impudicia. Despertemos: Buenos Aires, definitivamente, no es París, ni lo fue, ni lo será jamás.

Quizás sea hora de abandonar los sueños y los prejuicios, y darles una tregua a las torres. Reconocer sus ventajas, que las tienen, aceptar su diferencia, dispuestos a disfrutar sin culpa de sus beneficios, que exceden a los que las habitan. Valorar que las rupturas del tejido pueden ser también vistas como un aire fresco que insufla en algunos agónicos pulmones de nuestras manzanas. Aceptar también como estética esta heterogeneidad del tejido que sí, es propia de nuestra cuidad. En vez de llorar una ciudad que no fue, se puede intentar algo con esta que irremediablemente es.

HACER TORRES

ESPECIALIDAD

En nuestra profesión, como en general ocurre en las disciplinas no científicas, la especialidad no es algo que se elige. Simplemente llega, aparece por puro caso y con el tiempo se afirma. En un momento indeterminado nace, irremediable como un destino y se afirma con el reconocimiento ajeno: “Ustedes son los de las torres”. Una mañana, fuimos “especialistas” en torres. No es que no hagamos otras cosas, pero, si uno lo aclara, ya está denunciando su condición.

La especialización es, como todas las realidades humanas, moneda de dos caras: tiene las ventajas de lo conocido, pero también su estrechez. Es lindo viajar por otras ciudades, pero es imposible, cuando retornamos al barrio, no sentir el placer de saludar al quiosquero. Las torres son nuestro barrio, del que conocemos bien sus vericuetos, pero no desechamos la invitación a otros destinos. Vivimos, como todos, en la tensión de querer romper los límites y al mismo tiempo disfrutamos de estar al abrigo de ellos.

ORGANIZACIÓN

Todo hacer requiere una organización, proporcional a la complejidad de la tarea a emprender. Simplificando mucho, básicamente, hay dos maneras de organizar un estudio: vertical u horizontalmente. En la organización vertical, cada socio maneja distintas obras (o clientes) y trabaja con un grupo que le responde. Se forman como pequeños “estudios” dentro del estudio, que en un determinado momento coordinan sus tareas. Es una manera de organización muy eficiente y transparente, donde quedan perfectamente delimitados los roles y, sobre todo, las responsabilidades.

La forma horizontal, que elegimos en nuestro caso, parte de otro principio. Cada socio realiza una tarea, la más afín a su perfil profesional y esta se repite para todas las obras, y lo mismo sucede para todos los que colaboran con nosotros. No es tan eficiente, obliga a tomar una cantidad limitada de trabajo y limita el crecimiento. Somos por vocación un estudio con una estructura pequeña. Sin embargo, tiene como ventaja que permite una dedicación especial a los trabajos, donde todos aportan su aptitud mejor, a cada uno de ellos.

La eficiencia es importante, pero no lo es todo, al menos desde nuestro punto de vista.

NEGOCIO

Las torres se hacen a partir de alguien, uno o muchos, que arriesgan su capital para hacer un negocio inmobiliario. Esto es muy importante y es un aspecto que es imposible soslayar en ninguna de las etapas que se recorren. Hacemos edificios que buscan en su móvil inicial un rédito económico, y esto, lejos de ser un obstáculo, muchas veces puede convertirse en un aspecto clarificador. No renegamos de la condición comercial de nuestro trabajo, que tiene, entre otras, la ventaja de poder medir, con cierta certeza, su valor. Creemos que el negocio no tiene por qué ir en contra de la arquitectura y que, por el contrario, puede y debe ser un elemento que la potencie. Por otro lado, de una forma u otra, todo proyecto está sujeto a las frialdades de la economía.

Este es un aspecto que parece muchas veces incomprendido por la gente, que tiene un prejuicio negativo hacia quien realiza un negocio inmobiliario, atribuyéndole siempre una voracidad desmedida en detrimento del riesgo asumido. Reunidos ante unos vecinos que se quejaban porque donde había un garage crecería una torre en toda regla, uno de ellos propuso: ¿Pero por qué no hacen una plaza?

CÓDIGO

Consideramos las normativas como herramientas de proyecto. Tratamos de proyectar con el Código y no contra él. Lejos de enojarnos, preferimos transformarlo en nuestro aliado. Protestar contra las normativas vigentes es una tentación, pero termina siendo una actitud necia, como enojarse contra la ley de gravedad. Mucho de lo que nos limita, en definitiva, también nos ayuda en el proceso creativo. La primera información que recabamos sobre el edificio proviene del Código, y todos sabemos la importancia de comenzar, en cualquier ámbito. Es también necesario destacar el interés de nuestro estudio en cuanto a la posibilidad de discutir nuevas normativas. Tal como ocurriera con la compensación volumétrica, cuya incidencia benéfica parece indiscutida a todo el que haya tenido que lidiar con los absurdos escalonamientos, que la implacable tangente imponía a las alturas de nuestras torres.

PROYECTO

A la hora de proyectar somos, en algún sentido, “modernos”, es decir “antiguos” frente a las tendencias actuales. Profesamos una fe inclaudicable en la planta y la esperanza firme de que se cumpla aquello de que, con una buena planta se consigue, seguramente, una buena vista. La propiedad horizontal exige una dosis importante de precisión, a la hora del proyecto, lo mismo que a la hora de la construcción. La lucha con los metros cuadrados se hace centímetro a centímetro, y es una buena escuela de racionalidad. Una vez definida la planta, se rastrea la imagen que esta guarda celosamente. El proceso de proyecto es, así, una búsqueda, más que un ejercicio de imaginación, que procede por ajustes y aproximaciones sucesivas. La precedencia de la planta, es bueno aclararlo, es sólo metodológica y no una cuestión de importancia. La función y la forma deben confluir, muchas veces a través de negociaciones difíciles, en donde ambas ceden un poco. Tratamos también que haya una lógica interna en las decisiones formales, a veces con la búsqueda de algún motivo que se repite, evidenciándolo. Procuramos, también, que el edificio, a pesar de su condición de excepción, haga un esfuerzo para entenderse con sus vecinos, sobre todo a través de su implantación y del tratamiento de la planta baja, accesos, cercos, medianeras y otros elementos a la mano.

COMERCIALIZACIÓN

Las torres tienen, en cuanto superan cierta envergadura, su día de gloria. Se llama “lanzamiento”. En aquel día todo parece perfecto, sus sonrientes y “renderizados” habitantes, la belleza que siempre guardan las miniaturas de una maqueta, los cada vez más grandes folletos y los bocaditos que se sirven, gratis. Cada nuevo “lanzamiento” intenta superar al anterior y la pregunta es dónde terminará esta carrera, en la que se sospecha algo de insensatez.

Sin embargo, todo esto puede dar lugar a un equívoco, en detrimento de la profesión que profesamos: en el final de este camino se encuentra borrada la figura del arquitecto. Basta como prueba, en algunos últimos casos, la desaparición del estudio de arquitectura, o la reducción del mismo a su mínima expresión. El “cómo” se vende parece ser más importante del “qué” se vende, desfiguración clásica de la posmodernidad.

De todos modos, el engaño no dura demasiado: la gente, a la hora de sus ahorros, parece recuperar su sentido común y elige con sano criterio, sin dejarse impresionar por las ampulosidades del marketing. De todos modos, conviene estar atento y no dejarse triturar por la maquinaria comercial y también aprovecharse de sus ventajas, entre las que figura la posibilidad de la construcción de la unidad modelo, lo que constituye un medio eficaz y nuevo para controlar el proyecto.

OBRA

También en este rubro la envergadura de los emprendimientos hace aparecer una figura hasta hace algunos años desconocida y ciertamente bienvenida: el gerenciador técnico. Este, que tiene a su cargo la coordinación de las tareas de contratación y ejecución de los trabajos, no debe tampoco en modo alguno reemplazar la función del arquitecto, único responsable de la fiel interpretación de lo proyectado. En nuestro caso, más allá de gerenciar muchas obras de envergadura menor, tratamos de brindar una asistencia lo más completa posible, como compromiso, en primer lugar, con la obra proyectada.

Dicha asistencia se despliega en dos etapas. En primer lugar, la documentación que intenta ser, ya desde la licitación, lo más completa posible, y en segundo, mediante la confección de croquis y planos que se adjuntan a la documentación para ir precisando la información. Dentro de nuestro estudio, hay una persona encargada de recibir las consultas que llegan de las obras y derivarlas con la persona que corresponde de acuerdo al tema de que se trata. Estamos convencidos de que una actividad llena de imprecisiones como es la construcción merece una estructura ordenada pero no rígida para acompañar las distintas etapas que concluyen en la obra terminada.

Este es, en definitiva, un somero recorrido, basado en nuestra experiencia, a través del proceso que comprende “hacer” una torre. Hacemos torres, en definitiva, con la conciencia de lo que son y tratando de comprender las resistencias que implican. Queremos hacerlas de modo que no sumen mayores estridencias a su condición difícil de emergencias, pero sin que tampoco renuncien a su identidad. Se podría, entonces, aplicar a las torres la antigua sentencia de Píndaro: “Llega a ser lo que eres”. Si esto es posible, es una pregunta a la que cada proyecto intenta responder, aunque con la plena certeza de su limitación. Y de las nuestras.

lunes, 29 de octubre de 2007

Lago de forma mía

("Pelusón of milk", Luis Alberto Spinetta)

Te hallaré en mí como un jarrón.

Lago de forma mía,

más que un suspiro es una fiebre helada

al volver.

Ya no pienses más que tu ángel partió.

Lago de forma mía,

tengo pensado rescatarte sin pensar en mí.

O en la gente, gente que viene y que va,

gente que viene, que viene y que va.

Yo no sé doblar ni sé caer.

Lago del alma mía.

Todas las cosas se han perdido de su corazón,

de su estrella...

Vas mirando del lado del agua,

sabe bien ir mirando la vida.

Vas mirando del lado del agua,

sabe bien ir mirando la vida...

Donde va un color quisiera saber.

Labios de una oración.

Bajo la lluvia se producen torbellinos.

Hay un punto exacto donde el sentido cambia de signo. Allí donde el silencio se vuelve elocuente, la risa se resuelve en llanto y la negación afirma su contrario. Como en la oración del publicano, donde el no saber rezar se transforma en la plegaria más profunda. También la poesía puede surgir a partir de la ausencia de inspiración, o mejor, de su búsqueda.

Hay muchas maneras de viajar, que dependen de los elementos que se ponen en juego al iniciar el viaje. El destino elegido, el medio empleado, el momento preciso, el espíritu con que se emprende, el objeto. El viajar puede transformarse así, según se combinen estas variables, en una dura fatiga o en “un placer que nos puede suceder”, como dice Pipo Pescador. Hay tantos viajes como viajeros. Tanto a los turistas como a los peregrinos se los llama viajeros.

Este que nos ocupa es un viaje en pos de la inspiración ausente. Y la inspiración no es un rayo que cae sobre el poeta, inesperado, sino algo que se busca con la ansiedad del que transita por el desierto sediento. Este es un viaje hacia ese lugar conocido, pero siempre esquivo, llamado alma.

Lo primero que asiste al poeta en esta travesía es la confianza: “Te hallaré”, comienza, con la certeza que solo la fe otorga, es la tranquilidad de saber que ese lugar existe, aunque momentáneamente no se encuentre. Para hallarlo no sirven los mapas, sí las brújulas. La mirada atenta del arqueólogo, que busca rastros que señalen las huellas que el alma va dejando en la árida superficie del vivir. Como ese “jarrón” que indica la preexistencia de una cultura, vestigio de una vida pasada. Un objeto tal vez inútil en su hora, pero que ahora adquiere un sentido como señal de un mundo perdido. El alma.

El destino del viaje se conoce de antemano. El “lago de forma mía” es su imagen. Cuando pienso en el lago, recuerdo esos viajes al Sur, en los cuales después de kilómetros de desierto, aparecía repentinamente, después de una curva, el lago azul. Su presencia producía un cambio tan abrupto en el paisaje, que quitaba el aliento. Cuando pienso en la forma, pienso en su sentido antiguo, totalmente opuesto al que hoy día le damos. Forma como la interioridad de la materia, las cualidades esenciales de las cosas. El lago de forma, como depósito de las esencias donde se “forma” la poesía. Poesía que nace desde la esencia del poeta, es decir, desde su alma.

Hay algunos consejos para transitar este viaje. Uno: el olvido de sí mismo. Dos: el olvido de la gente. Ambos, en su exterioridad, denotada en ese movimiento inútil, que viene y que va. Se recomienda desconfiar de lo percibido fuera del espacio del alma, en donde las cosas pierden su esencia íntima (corazón) y su sentido (estrella). Se sugiere el sendero recto y ascendente. Se aconseja mirar la vida desde las orillas del encontrado lago del alma

Si el alma es el lugar de la pureza blanca, y si el blanco, según la física cuenta, es la suma de todos los colores, el color que se va (¿a dónde?) es la pérdida de ese lugar. Es quedar fuera del alma, disperso, lo que impide al poeta la poesía. Allí se experimenta el duro habitar de la intemperie, y desde allí se anhela el regreso con una oración en los labios del alma.

El relato de la ausencia de inspiración resultó, en definitiva, poesía. Inspirado, inspirador, lago de forma mía.

Te hallaré en mí como un jarrón.

Lago de forma mía,

más que un suspiro es una fiebre helada

al volver.

Ya no pienses más que tu ángel partió.

Lago de forma mía,

tengo pensado rescatarte sin pensar en mí.

O en la gente, gente que viene y que va,

gente que viene, que viene y que va.

Yo no sé doblar ni sé caer.

Lago del alma mía.

Todas las cosas se han perdido de su corazón,

de su estrella...

Vas mirando del lado del agua,

sabe bien ir mirando la vida.

Vas mirando del lado del agua,

sabe bien ir mirando la vida...

Donde va un color quisiera saber.

Labios de una oración.

Bajo la lluvia se producen torbellinos.

Hay un punto exacto donde el sentido cambia de signo. Allí donde el silencio se vuelve elocuente, la risa se resuelve en llanto y la negación afirma su contrario. Como en la oración del publicano, donde el no saber rezar se transforma en la plegaria más profunda. También la poesía puede surgir a partir de la ausencia de inspiración, o mejor, de su búsqueda.

Hay muchas maneras de viajar, que dependen de los elementos que se ponen en juego al iniciar el viaje. El destino elegido, el medio empleado, el momento preciso, el espíritu con que se emprende, el objeto. El viajar puede transformarse así, según se combinen estas variables, en una dura fatiga o en “un placer que nos puede suceder”, como dice Pipo Pescador. Hay tantos viajes como viajeros. Tanto a los turistas como a los peregrinos se los llama viajeros.

Este que nos ocupa es un viaje en pos de la inspiración ausente. Y la inspiración no es un rayo que cae sobre el poeta, inesperado, sino algo que se busca con la ansiedad del que transita por el desierto sediento. Este es un viaje hacia ese lugar conocido, pero siempre esquivo, llamado alma.

Lo primero que asiste al poeta en esta travesía es la confianza: “Te hallaré”, comienza, con la certeza que solo la fe otorga, es la tranquilidad de saber que ese lugar existe, aunque momentáneamente no se encuentre. Para hallarlo no sirven los mapas, sí las brújulas. La mirada atenta del arqueólogo, que busca rastros que señalen las huellas que el alma va dejando en la árida superficie del vivir. Como ese “jarrón” que indica la preexistencia de una cultura, vestigio de una vida pasada. Un objeto tal vez inútil en su hora, pero que ahora adquiere un sentido como señal de un mundo perdido. El alma.

El destino del viaje se conoce de antemano. El “lago de forma mía” es su imagen. Cuando pienso en el lago, recuerdo esos viajes al Sur, en los cuales después de kilómetros de desierto, aparecía repentinamente, después de una curva, el lago azul. Su presencia producía un cambio tan abrupto en el paisaje, que quitaba el aliento. Cuando pienso en la forma, pienso en su sentido antiguo, totalmente opuesto al que hoy día le damos. Forma como la interioridad de la materia, las cualidades esenciales de las cosas. El lago de forma, como depósito de las esencias donde se “forma” la poesía. Poesía que nace desde la esencia del poeta, es decir, desde su alma.

Hay algunos consejos para transitar este viaje. Uno: el olvido de sí mismo. Dos: el olvido de la gente. Ambos, en su exterioridad, denotada en ese movimiento inútil, que viene y que va. Se recomienda desconfiar de lo percibido fuera del espacio del alma, en donde las cosas pierden su esencia íntima (corazón) y su sentido (estrella). Se sugiere el sendero recto y ascendente. Se aconseja mirar la vida desde las orillas del encontrado lago del alma

Si el alma es el lugar de la pureza blanca, y si el blanco, según la física cuenta, es la suma de todos los colores, el color que se va (¿a dónde?) es la pérdida de ese lugar. Es quedar fuera del alma, disperso, lo que impide al poeta la poesía. Allí se experimenta el duro habitar de la intemperie, y desde allí se anhela el regreso con una oración en los labios del alma.

El relato de la ausencia de inspiración resultó, en definitiva, poesía. Inspirado, inspirador, lago de forma mía.

Trovatore o la tragedia de los equívocos

“Io del rival sentir pietà!”

(Conte di Luna, acto III)

0. INTRODUCCIÓN

Es común observar la distancia que existe en el ámbito de la ópera entre música y libreto. Las predilecciones invariablemente se inclinan en favor del costado musical, dejando relegada la historia a un segundo plano. Esta realidad incontestable adquiere dimensiones gigantescas en el caso del Trovador, una de las composiciones más celebradas del vasto repertorio verdiano, cuya historia es comunmente calificada de “disparate”. Mientras la partitura del maestro de Busseto discurre fluida, con limpidez cristalina, saltando de una melodía a la siguiente sin decaer jamás, la acción, es justo reconocerlo, se arrastra por los más lúgubres vericuetos, entre lo incomprensible y lo inverosímil.

De todas formas, la historia en la cual se basa la ópera es un drama no desprovisto de situaciones de interés y es verdad que muchos de sus detractores conocen solo lo mínimo indispensable del mismo, aunque en el teatro tengan que reprimir el deseo de acompañar las pegadizas melodías que conocen de memoria. Quizás, a las limitaciones de esta enrevesada creación, se suma una complejidad que generalmente las apretadas sinopsis que se nos ofrecen del argumento no ayudan a desentrañar.

La brillantez de su música le aseguró un éxito inmediato, a partir de que fuera estrenada en el invierno de 1853 en el teatro Apollo de Roma. Pero muchos se sorprenderán al saber que también gozaba de un suceso importante la obra teatral que inspira la partitura, que inició una serie de dos meses de réplicas en Madrid, donde se presentó por primera vez en 1836. Compuesta en verso y prosa, por el hoy olvidado autor español Antonio García Gutiérrez, fue apreciada por un público imbuido de gusto romántico, que amaba las historias caballerescas y perdonaba con mayor benevolencia los deslices del argumento.

El difícil pasaje del teatro al libreto operístico fue encomendado al napolitano Salvatore Cammarano, a quien Verdi ya conocía de su juventud, cuando habían trabajado juntos en ocasión de “La battaglia di Legnano”, “Alzira” y “Luisa Miller”. Proveniente de una familia de artistas, era hombre de vastísima cultura, además de dramaturgo, pintor y poeta. Su carrera como libretista fue extensa y colaboró asiduamente con Donizzetti, para quien realizara el libreto de ”Lucía di Lamermoor”. Siendo de edad avanzada cuando recibió el encargo de El Trovador, murió poco antes de terminar el trabajo, que fuera llevado a su fin por Leone Badare.

La trama de Il Trovatore, que se ciñe ajustadamente a su original español, propone, como ya fue señalado, complejidades que es necesario despejar antes de acometer su análisis. La historia se basa fundamentalmente en la contienda furibunda que entablan los dos personajes masculinos principales. Ambos simbolizan opuestos absolutos y representan pares antagónicos, en donde el lúgubre Conde de Luna (su nombre es toda una premisa) sintetiza, en principio, todos los aspectos negativos, mientras que su apolíneo rival, el Trovador, es una personaje aparentemente luminoso en todas sus facetas. Las dificultades no se encuentran en esta oposición, radical a primera vista, sino en que el conflicto entre ellos se desarrolla en tres planos distintos, que aparecen entremezclados tortuosamente a lo largo del desarrollo de la obra. Es importante, entonces, presentar por separado los tres elementos que componen este entramado, antes de ingresar en él, de manera de ayudar a su comprensión.

En primer lugar, hay una contienda militar que opone a ambos personajes, ubicando a cada uno simétricamente como comandante de las fuerzas que se enfrentan. Estas son cada uno de los bandos que se batieron, en los primeros años del siglo XV, para obtener la sucesión al trono de Aragón dejado vacante por Martín I, “El Humano”, muerto sin hijos el 31 de mayo de 1410. La guerra civil estalló con la decisión de la nobleza aragonesa, expresada en el compromiso de Caspe, de otorgar la corona real a su sobrino Fernando I de Antequera, hijo del rey de Castilla, en 1412. El otro pretendiente al trono, Jaime de Urgel, no acató tal decisión y se levantó en armas contra el legítimo soberano, aconsejado por su madre, que lo impulsara con la frase: “Fill, o Rey o res”. La aventura de Jaime de Aragón, Conde de Urgel, llamado sugestivamente “el desdichado”, terminó con su prisión en 1426 y posterior muerte en el castillo de Játiva siete años después. Las fuerzas leales al rey fueron comandadas por Nuño de Artal, Conde de Luna, mientras que los rebeldes confiaron su suerte a la pericia del Trovador, Manrico. (La Guerra)

En segundo lugar, el Conde y el Trovador se contienden el amor de una mujer, Leonora, la causa más eficaz de la rivalidad entre ambos. Desde un primer momento, ella se declarara apasionadamente en favor de los encantos del segundo, hechizada por su halo romántico, y rechazará al Conde, con absolutismo ejemplar. Este último, que no acepta la situación, intentará en múltiples ocasiones doblegar por la fuerza la voluntad de la muchacha, con un empeño que, independientemente de la violencia utilizada, no deja de tener algo de admirable. (El Amor)

El tercer y último aspecto, el más oscuro de todos, es el que encierra a los enemigos en una historia de venganza que se origina en un pasado lejano y de la cual son víctimas inconscientes. Como ocurre en las tragedias griegas, la venganza pasa incólume a través de las generaciones, hasta cumplirse inexorablemente, haciendo prolijamente responsables a los hijos de las culpas de sus antepasados. El Conde de Luna seguirá el mandato paterno de buscar a su hermano desaparecido, mientras que Manrique, el Trovador, perseguirá el deseo de reparación, impulsado por las alucinaciones de Azucena, su supuesta madre. El odio de sus progenitores impide, en definitiva, que pueda develarse el secreto, que paradójicamente los atrae con fuerza irresistible, para luego rechazarlos con violencia. (La Venganza)

Quedan así expuestas las tres líneas argumentales que procederán a trenzarse para dar lugar a la historia. Haciendo una última valoración simbólica, pareciera que en el fondo Manrique y el Conde de Luna, hermanos sin saberlo, no son más que personas incompletas que buscan en el otro lo que les falta a cada uno para constituirse realmente en tales. Las dos cara de un mismo personaje, que como un Jano bifronte se pasea por la escena desconociendo de lo que vive en la inmediatez se sus espaldas. El eje de simetría, que los divide y los acerca cruelmente, lo constituye Leonora (El Amor), en derredor de ambos, se enciende la disputa militar (La Guerra) y sobre ellos, la historia de un conjunto de dramáticos equívocos y violencias que claman por revancha (La Venganza).

Como se verá, lo que sobran son ingredientes en esta recargada arquitectura, bien española por otro lado. Quizás sea el exceso lo que haya hecho, en algunos pasajes, naufragar la trabajosa trama. De todas formas, por más peligros que afronte el libreto, existe la convicción de que será siempre salvado de la ruina, por la espléndida partitura verdiana, que con sus melodías rescatará indefectiblemente el relato, aun de sus más manifiestas debilidades. Espero que este salvavidas musical también me traiga a flote, si fracaso también yo en el intento de profundizar en aguas tan oscuras.

1. PRIMER ACTO: Il duello

El comienzo nocturno define un tono para esta historia que transitará, preferentemente, en una gama oscura. El espacio representado es el de uno de los innumerables patios que componen el vasto complejo del palacio-fortaleza de la Aljafería. El mismo que fuera construido en impecable estilo mudéjar por los árabes que dominaron Zaragoza hasta principios del siglo XII, como residencia de verano de sus califas en la margen derecha del Ebro. La delicada arquitectura musulmana fue envuelta por una pesada estructura castellana, luego que las tropas al mando de Alfonso I de Aragón reconquistaran la ciudad para la cristiandad en 1118. Así, el alegre palacio, de sutiles velos orientales, cambió su indumentaria por la armadura de la fortaleza.

Dentro del palacio se acuartelan las fuerzas leales al nuevo monarca Fernando I, abuelo del más famoso homónimo, que culminara la obra de la reconquista casándose con Isabel de Castilla y conformando la pareja más católica de que se tenga memoria. Los soldados esperan el regreso de su comandante, vencidos por el cansancio y son llamados al orden por el segundo jefe de la guarnición, Ferrando (All'erta, all'erta!). El jefe ausente es Nuño de Artal, Conde de Luna, quien se encuentra, según informa su lugarteniente, vigilando el balcón de su amada, sito dentro del mismo castillo. La tenaz espera del Conde está movida por los celos y por la esperanza de confirmar la sospecha de que es traicionado en sus sentimientos (d'un rivale a dritto ei teme).

Con el objeto de alejar el sueño, los soldados piden a Ferrando, buen contador de historias, que cuente la de Garzia, hermano menor del Conde. Luego de conseguir la atención de su somnoliento público, comienza a desarrollarse el extraño relato que sirve para dar inicio a la trama. El mismo se refiere a hechos sucedidos en la infancia del actual Conde (Di due figli vivea padre beato), cuyo hermano enfermó luego de que se viera en las proximidades de su cuna a una vieja gitana. Los escasos conocimientos médicos de la época, que confundían fácilmente enfermedad con brujería, hicieron recaer en ella la culpabilidad del mal y consecuentemente fue quemada, por orden del viejo Conde, que aplicó una justicia sumaria. La raza a la que pertenecía la acusada hacía superfluas las apelaciones e innecesarias ulteriores pruebas.

El drama continúa con la aparición de la hija de la ajusticiada, Azucena, que en venganza rapta al heredero enfermo y lo quema en el mismo lugar en donde su madre recibiera idéntico castigo. De todas maneras, de los restos carbonizados es imposible aseverar que se trata efectivamente del pequeño Garzia, y el padre muere en el convencimiento de que su pequeño hijo vive aún. En el lecho, moribundo, hace jurar al actual Conde de Luna que continuará con esmero la búsqueda de su hermano (Di non cessar le indagini...). El tenebroso relato continúa, con la mención a apariciones del fantasma de la supuesta bruja, que en forma de lechuza ronda por el castillo, buscando perfeccionar su venganza, y culmina con el sonido de las campanadas que indican la medianoche, lo que genera el pavor de la influenciable concurrencia.

El fantasioso final del relato de Ferrando apoya la tesis que la muerte de la vieja gitana haya sido una acción motivada más por la superstición que por la justicia. Es probable que el incontrastado poder del viejo Conde haya caído sobre la virtual hechicera solo por la necesidad de buscar algún justificativo para la enfermedad de su pequeño hijo. El crédulo Ferrando, como fiel servidor de ambas generaciones de Condes, termina aseverando que él sería capaz aún de reconocer a la hija de la gitana inmolada, que cometiera la cruel venganza. Su público le responde, conformando con el narrador una unidad compacta, que muestra que las prácticas del antiguo Conde continúan teniendo amplia aceptación entre sus posteriores súbditos.

Terminada esta especie de prolegómeno explicativo, que sirve como portal a la manera de las tragedias de Eurípides, la escena se traslada a poca distancia, a los jardines del mismo palacio de Aljafería. Esta es una técnica interesante que plantea la estructura de la obra, que divide cada uno de los cuatro actos en dos cuadros. Al pasar de un cuadro a otro, dentro el mismo acto, se cambia la escena pero se mantiene la continuidad del tiempo. Un método que recuerda a la estructura del formato televisivo, que tiene distintos móviles “en vivo” que operan simultáneamente, desde diferentes lugares.

En una terraza, expansión de las habitaciones del castillo, se encuentran conversando Leonora y su confidente amiga Inés. Ambas cumplen funciones en la corte aragonesa como damas de compañía de la Reina, que casualmente también responde al nombre de Leonora, de Albuquerque en este caso. Inés amonesta con suavidad a su amiga, que no acude al llamado de la Reina y permanece absorta a la espera de alguien (Che più t'arresti?). El papel de Inés, traducción del, en italiano impronunciable Jimena, del original teatral, será la de moderadora de los sentimientos de Leonora, mujer que enseguida se revelará de fuertes pasiones. Su consejo será el de olvidar a su amado, pero una curiosidad muy femenina la mueve al mismo tiempo a preguntar por el inicio de la relación (...dove la primiera favilla in te s'apprese?).

La respuesta de Leonora, articulada en tres partes, nos pondrá en conocimiento de acontecimientos remotos y nos brindará un primer retrato del héroe. En la primera parte (Ne' tornei. V'apparve), cuenta cómo, en un torneo, el caballero fue coronado vencedor por ella misma, que quedó instantáneamente presa de su persona. Su descripción es un modelo típico de romanticismo aplicado al medioevo: el caballero desconocido, de negra armadura, sin blasón en el escudo del que pudiera adivinarse su procedencia. Su bravura en el combate es su única carta de presentación, su sola arma para conquistar un lugar en la rígida sociedad feudal y el torneo es la posibilidad que se le ofrece a tal ambición. A la fulmínea aparición, se siguió el inicio de la guerra civil y Leonora pierde todo contacto con quien ya había dejado una huella indeleble en su corazón.

En la segunda parte, que se inicia con la célebre “Tacea la notte placida”, Leonora cuenta una nueva aparición de su enamorado, pero esta vez transformado de aguerrido caballero en suave trovador. Acompañado de instrumento, llamó a su ventana, con dulces versos, del estilo propio de la literatura provenzal, en los que el hombre se dibujaba como un ser inferior a la mujer, vista como objeto inalcanzable. Esta nueva transformación no hace otra cosa que encender aún más el corazón, ya de por sí inflamable, de Leonora, que hace oído sordos a los prudentes consejos de Inés, quien la invita a olvidar una historia cargada de excesivo misterio (Tenta obliarlo...).

La última parte de la intervención se concentra en rechazar con violencia esta proposición (Obliarlo! Ah, tu parlasti), en donde Leonora muestra ser un persona con un fuerte carácter y cierta propensión al exceso pasional. La negativa se cumplimenta con juramentos fundamentalistas que proponen llevar sus exacerbados sentimientos hasta la muerte, en caso de ver obstaculizado su destino. El personaje queda así definido en una línea que no abandonará hasta el final del drama, con la función específica de ser la piedra de discordia entre ambos contendientes. A diferencia de estos, marcados por historias pasadas y por complejas relaciones filiales, Leonora es un personaje sin referencias de ningún tipo. Carece de familia, de títulos y hasta de apellido, cumpliendo una vaga función de dama de Corte de una reina que aparece solo nombrada ocasionalmente y a la que no parece prestar demasiada atención. Su figura, entonces, tiende a un ideal, que no conoce medias tintas, es el objeto de amor perfecto que retribuye un amor sin concesiones ni matices.

Terminada la extensa y decidida exposición de Leonora, es el momento del Conde, que desde la oscuridad de la noche confiesa, con intensidad simétrica, el amor que nutre por la joven (Tace la notte!). Cerciorado de que la Reina duerme (Nel sonno, è certo, la regal Signora...), parece encontrarse justo en un momento apropiado para avanzar sobre la muchacha. Las dudas lo atenazan, como a cualquier enamorado inseguro sobre la posibilidad de ser correspondido. Así, el Conde, referido comúnmente al tipo de personaje de malignidad absoluta, no deja de mostrar desde el inicio un costado que mueve a la ternura y a la comprensión. Como todo hombre violento, se muestra inseguro. Creció bajo la sombra del padre y la desdicha del hermano que sin duda lo marcó. Su temperamento fuerte no esta matizado por la inteligencia y por lo tanto sus empresas están destinadas irremediablemente al fracaso, entre ellas la única que realmente le interesa, conquistar a Leonora.

Hasta este momento, todo lo acontecido se refiere a historias pasadas, se podría decir que nada ha ocurrido todavía y quizás, a estas alargadas referencias al pasado, el libreto deba también la mala reputación de que goza. Finalmente, se acerca la acción “en vivo” y la misma se produce a partir de la llegada del Trovador, que se anuncia con alegres notas a Leonora, que ya desesperaba del encuentro, interrumpiendo el trabajoso discurrir del Conde. La canción con la que ingresa en escena Manrico (Deserto sulla terra...) muestra que seguramente es mejor soldado que poeta, pero de todas maneras los pobres versos suenan sublimes en los oídos de su amada, que corre a abrazarlo con ímpetu.

Aquí se produce el primero de los equívocos de la noche, que dejará al descubierto tanto la vehemencia de Leonora como la torpeza del Conde. La primera, atolondrada y confundida por la oscuridad, abraza a este último, que sorprendido no atina a nada (Che far?). El Trovador no comprende lo que ocurre y se siente traicionado (Infida!), al mismo tiempo que la luna, que no colabora con su homónimo, aparece iluminando la escena, haciendo que la joven comprenda su error. Con prontitud esta intenta subsanar el equívoco, protestando excusas al mismo tiempo que jura su amor a Manrico (D'immenso, eterno amor!).

El conde, desahuciado, exige al intruso que se identifique y la respuesta de este lo deja estupefacto (Tu!... Come! Insano temerario!), al comprobar que el rival de las armas y el del amor coinciden en la misma persona. En efecto, como se advirtiera en la introducción, Manrico, además de caballero ignoto y rimador mediocre, es también el jefe de las fuerzas rebeldes contra su Majestad, que apoyan la candidatura al trono de Jaime de Urgel. Por lo tanto, su visita galante resulta un acto de extremo arrojo, visto que se desarrolla en el propio cuartel general enemigo. Este hecho no impide que el mismo revele su verdadera identidad, cuando el Conde se lo pide, pues sería un acto de cobardía ocultarla en presencia de su amada. Él mismo, con arrogancia, reclama ser detenido (Che tardi?... or via, Ie guardie appella...), importándole menos este destino que quedar deshonrado delante de su dama.

El ofendido, comandante de las fuerzas leales, piensa dirimir el conflicto en un duelo. Evidentemente, se encuentra mucho más ofendido como hombre que como general. Llamar a los guardias sería para el también señal de cobardía y motivo de deshonor, y por lo tanto prefiere encargarse personalmente del asunto (Il tuo fatale istante assai più prossimo é...). En ambos casos se ve que los rivales actúan de un modo similar, anteponiendo, como buenos caballeros españoles, sus intereses personales a los estratégicos y militares. Las guerras de aquella época, cabe aclarar, no eran más que una extensión de conflictos privados y nada tenían que ver con vagos motivos ideológicos más o menos falsos, que en teoría impulsan las contiendas bélicas contemporáneas. En consecuencia, ninguno sentía pesar en traicionar la “causa”, simplemente porque no había tal. La guerra era abiertamente una lucha por el poder, sin necesidad de máscaras que le otorguen una presunta legitimidad moral.

En realidad, el enfrentamiento entre Fernando de Antequera y Jaime de Urgel no tiene ninguna justificación, más allá de la lisa y llana apetencia de poder que cada uno tiene y que los impulsa a luchar por la corona. Ninguno se presenta frente al otro como un paladín de la libertad, ni como protector de los derechos humanos. Hay que reconocer que esta crudeza tiene la ventaja significativa de ahorrarnos los discursos y las falaces argumentaciones en pro de valores discutibles, como la democracia y la libertad, que se nos propinan a diario para disfrazar matanzas, buscando para las mismas un sustento ético improbable.

El final del acto está reservado a los tres protagonistas, entrelazados por Verdi en un magnífico “concertante”, que permite a cada uno expresar sus sentimientos. Manrico tranquiliza por un lado a su amada y se siente confiado en una definición rápida del enfrentamiento a su favor (Dall'amor fu reso invitto). El Conde, poseído por una ira que obstruye su ya estrecha capacidad de razonamiento, acusa a Leonora de causar la segura desgracia del Trovador. El solo hecho de haber confesado abiertamente el amor por el rival constituía una sentencia de muerte inapelable (Un accento proferisti che a morir lo condannò!).

Por último, la desmesurada Leonora se ofrece como víctima para aplacar la furia del Conde y muestra que, tal como le había confesado a su amiga Inés, está predispuesta a los sacrificios heroicos (piombi il tuo furore sulla rea che t'oltraggiò...). Es oportuno aclarar que la posición de la joven se encuentra ulteriormente comprometida también desde el punto de vista político. Resulta difícil conciliar la pasión por el comandante de los rebeldes y su posición dentro de la Corte, como dama de honor de la Reina, que continúa plácidamente su descanso. Una incompatibilidad que no parece preocupar demasiado a Leonora, consecuentemente con el sentir de su tiempo, donde el Amor representaba el valor supremo, al cual debía ser sacrificado cualquier otro principio, entre ellos la lealtad.

Los rivales se pierden en la noche, decididos a dirimir su pleito, mientras Leonora se desploma desmayada. El telón cae, sin dejar entrever el resultado del enfrentamiento, del cual se tendrá noticia recién en el próximo acto, siguiendo la tendencia de preferir el relato literario a la acción más propiamente teatral. Preferencia beneficiosa para la música, porque permite encajar con soltura las distintas arias, en las que se asienta una partitura compuesta de unidades aisladas, pero que dificulta enormemente el seguimiento de una trama de por sí bastante compleja.

2.SEGUNDO ACTO: La Gitana

El inicio de este acto, que en su primer cuadro será dominado por el ambiente que rodea a Manrico, contrasta intencionalmente con el anterior, centrado en el entorno del Conde. Si aquel era oscuro, triste y somnoliento, este es luminoso, alegre y lleno de vitalidad, inmerso en el paisaje de las montañas de Vizcaya. Los que integran la escena, en vez de los soldados doblegados por la disciplina militar que impone los caprichos del Conde, son una alegre tribu de gitanos, que saludan con cantos festivos la llegada de un nuevo día y se disponen a bajar a las aldeas para conseguir su sustento.

El jubiloso coro, que canta las bellezas de las jóvenes gitanas (La zingarella!), es el de un pueblo despreocupado y feliz, que vive sin las ataduras del sedentarismo. En verdad, esta no deja de ser una visión edulcorada por el romanticismo, que esconde una realidad bastante distinta. Originarios de la India noroccidental, los gitanos han emigrado hacia el oeste desde el siglo V, aproximadamente, diseminándose por todo el continente europeo, sin abandonar sus costumbres nómades. La mayor concentración de este inquieto pueblo se verifica en la Europa central, pero ya a partir del siglo XV se encuentran en la Península Ibérica, desde donde posteriormente llegaron a América.

A lo largo de los años han sido siempre rechazados y perseguidos, adoptando la vida sedentaria y con ella cierto grado de integración únicamente en España. De todas maneras en el imaginario colectivo, el gitano conserva la fama del hombre libre y rebelde que rechaza las limitaciones de la vida civilizada. También hay una fuerte relación entre los gitanos y la música, al punto que la leyenda de su origen cuenta de un pueblo compuesto solo por músicos, que el rey de la India regaló al de Persia para animar sus fiestas. Este es el marco en el que se inserta el Trovador, héroe musical y valeroso, que abraza la causa de otro rebelde: Urgel. Manrico es un joven ambicioso, con grandes deseos de destacarse, no solo en los torneos, y la causa de Don Jaime le ofrece una oportunidad inigualable para lograr el prometido ascenso. Al mismo tiempo, pronto se dibuja una firme voluntad de desprenderse de sus raíces gitanas, como así también de las estrecheces y excentricidades de un amor materno que lo sofoca.

El centro de la escena es dominado por una gruesa fogata, en torno a la cual sobresale la figura desarrapada de Azucena, a cuyos pies yace el Trovador, que mira absorto su espada, algo extrañado entre sus “hermanos”. Las múltiples aventuras, galantes y militares, lo alejan irremediablemente del clima de su infancia, pasada con despreocupación en esos mismos montes, rodeado de un clima festivo y musical, solo ensombrecido por los ataques de demencia pasajera de su madre. Esta aparece enseguida como una figura de relevancia dentro del grupo. Esta preponderancia tiene su raíz en las costumbres de su pueblo, de fuerte estructura matriarcal, en donde la mujer más anciana cumplía además funciones de juez de la comunidad. Otro dato significativo es que los gitanos desconocían la escritura y, por lo tanto, se puede imaginar la importancia que adquiría la tradición oral y sobre todo los relatos que hablaban de la historias pasadas por los antepasados de la tribu, máxime si eran contadas por su figura más importante.

Este es el contexto donde se inserta el aria con que se presentará Azucena (Stride la vampa!) y que narrará otro aspecto de la historia que contara Ferrando en el inicio de la obra. La gitana concentrará su atención en el mismo acto de la ejecución de su madre y con realismo se detendrá en los detalles más cruentos de la misma, poniendo especial atención en la acción del fuego sobre la desventurada víctima. Nada explica de las razones de esta condena, demostrando una absoluta indiferencia sobre la justicia, que el viejo Conde le aplicara a su también anciana progenitora. Más que de un relato se trata, en realidad, de una visión, ya que Azucena describe los hechos como si estuvieran ocurriendo delante de sus ojos.

El tono jubiloso del comienzo es abruptamente cortado por Azucena, que recuerda a su auditorio que su visión obedece a una historia verdadera que reclama venganza (Mi vendica... Mi vendica!). La exigencia de venganza, ahora referida explícitamente a Manrico, es la misma que le encomendara su madre desde la hoguera, a la en ese entonces joven Azucena, pasando inalterada de generación en generación. Es importante observar cómo este mandato grava fuertemente en el espíritu del Trovador (L'arcana parola ognor!), lo que demuestra que él mismo se encuentra atravesando una fuerte crisis de identidad, que pone en duda la validez del mandato e incluso la autoridad de quien lo enuncia.

Los compañeros gitanos se retiran entonces, algo menos eufóricos, dejando solos a Azucena y Manrico, que pide a su madre le aclare ulteriormente su visión. La misma, antes de hacerlo, procederá a una serie de recriminaciones, que critican el modo de vida que lleva el Trovador, alimentado, según la visión materna, por una ambición desenfrenada (...i passi tuoi d'ambizion lo sprone). Como cualquier madre, Azucena se muestra posesiva, y se sospecha que en sus críticas hay algo de resentimiento, al verse desplazada por una brillante carrera militar, que olvida las ofensas propinadas a los de su raza y las venganzas a las que obliga la sangre.

Superadas las admoniciones, se procede a completar la historia, que comporta la ejecución de una primera venganza sobre el antiguo Conde, que coincide plenamente con la versión de Ferrando. El rapto del pequeño Garzia y su consecuente castigo propinado en el mismo lugar y con método igual al empleado con la vieja gitana. Sin embargo, Azucena, presa en aquella ocasión de un estado de alucinación y confundida por la piedad que le produce el llanto de la pequeña víctima, arroja por error a su propio hijo en el fuego, quedando vivo a su lado quien debía servir como vehículo de venganza.

Este es el equívoco central de esta tragedia, que resulta, es preciso reconocerlo, bastante inverosímil. De todas formas, es necesario hacer hincapié en el estado de emoción violenta que se supone asalta a una persona dispuesta a perpetrar un sacrificio humano. Como así también considerar el estado mental de Azucena, que cumple contra su voluntad un mandato materno. La perturbación de los sentidos por un estado de demencia momentánea es el único justificativo que permite hacer verosímil esta situación, sobre la cual se sostiene toda la veracidad endeble del drama.

Ante la verdad revelada, la reacción de Manrico no se hace esperar y la pregunta por su identidad resulta insoslayable (E chi son io, chi dunque?). La respuesta de Azucena, quien en un intervalo lúcido comprende haberse extralimitado en sus confesiones, trata de tranquilizarlo. Los argumentos que despliega en este sentido harían las delicias de algunas escuelas avanzadas de psicología, siempre prontas a negar el valor natural de la maternidad. El amor y el cuidado propinado por la madre en los distintos momentos de la vida de Manrico son increíblemente aceptados por este como una prueba irrefutable de su filiación (Potrei negarlo?).

El diálogo entre madre e hijo también acerca datos relevantes, que nos permiten ubicar algunas piezas faltantes en la trama y reconstituir la unidad de la misma. El duelo entre el Trovador y el Conde, que había quedado con resultado incierto, favoreció al primero que, en el momento de conseguir una victoria definitiva sobre el rival, se detuvo perdonándole la vida. La razón de este perdón tiene ribetes fantásticos similares a los desvaríos maternos, que de mediar lazos de sangre podría inducir a pensar en un mal hereditario (Mentre un grido vien dal cielo...).

Explicado el resultado de este primer desencuentro entre los hermanos rivales, se hace alusión a un segundo, ocurrido en el campo de batalla de Pelilla. Allí llevó las de ganar el Conde, que acompañado de escolta, lo derriba, pero misteriosamente tampoco ultima su obra, imaginándolo muerto o quizás detenido por algún presentimiento revelado por la sangre. Manrico recuerda con precisión cómo ocurrieron los hechos y, demostrando su probada valentía, va acompañada en igual medida por la soberbia (Io sol, fra mille già sbandati). Moribundo lo recoge la premurosa Azucena, que le salva la vida con infinitos cuidados y cura sus múltiples heridas, tratamiento que se encuentra a punto de terminar con éxito (E quante cure non spesi...). Estas noticias explican la presencia de Manrico en medio de los gitanos, en vez de encontrarse al comando de sus tropas, en una especie de licencia por enfermedad.

La conversación se interrumpe por la llegada de un mensajero, precedido por el sonido de un cuerno que anuncia su llegada. La carta que por este medio le envía Ruiz, su segundo, contiene dos noticias importantes, que afectan a sus dos principales intereses. Se inicia con la toma de una importante plaza (In nostra possa è Castellor...), desde donde se requiere su presencia para asumir el comando de las defensas de la ciudad y se culmina con la decisión de Leonora de tomar los hábitos (il velo Cingerà Leonora), creyendo a la noticia de su muerte. Esta última noticia es la que más importa a Manrico, en donde claramente prevalece el Trovador por sobre el militar, y es la que en definitiva lo impulsa a precipitarse para impedir a su amada pronunciar los votos.

La intempestiva decisión de Manrico hace desesperar a la madre que intenta en todas formas de detenerlo. Azucena despliega variados argumentos en pos de su objetivo, que van desde la autoridad (Ferma... Son io che parlo a te!) hasta el sentido común (Le ferite vuoi, demente, riaprir del petto infermo?), pero el Trovador, fuera de sí, la rechaza sin rodeos. El personaje de Azucena, presentada en un comienzo como una bruja, cercana a la demencia, capaz de quemar vivo a un niño, se transforma ahora en una representante del modelo clásico de madre burguesa. Protesta contra la ambición de su hijo que la aleja de ella, lo sobreprotege al punto de no considerarlo nunca del todo curado y, por último, es innegable, está un poco celosa de su nuera. Como toda madre que intenta retener forzadamente a su hijo, que ya es un adulto, tiene perdida la partida de antemano, y queda a merced de la impaciencia de Manrico, que olvida el respeto filial (Ah!... mi sgombra, o madre, i passi...).

Nuevamente la escena se traslada en el espacio, pero sin romper la continuidad temporal. Mientras Manrico cabalga hacia el convento para impedir el retiro de Leonora, allí ya se encuentra con idénticas intenciones el persistente Conde, acompañado de sus fieles. Este imparte órdenes, mientras el prudente Ferrando intenta disuadirlo de sus planes (Ardita opra, o Signore, imprendi). Contrariado por su suerte, se lamenta de que, habiendo eliminado a su rival, ahora sea el altar lo que se interponga entre él y su amada. Sin embargo estas contrariedades no parecen desalentarlo, con una tozudez ejemplar, intentará obtener por la fuerza lo que la inteligencia le niega. Antes de cometer el rapto, se explaya en reflexiones que lo muestran vulnerable y no desprovisto de un costado tierno (Il balen del suo sorriso). Con conmovedora inocencia, el Conde espera que la desmesura de su sentimiento sea lo que finalmente convenza a Leonora (...l'amore ond'ardo le favelli in mio favor!).

Se ultiman los detalles de la maniobra (Per me, ora fatale), mientras el Conde parece darse ánimos desafiando incluso al mismo Dios a interponerse en su camino (...nemmeno un Dio). Contraponiéndose al inflamado discurrir del eventual raptor, se escucha el coro de religiosas que acogen con gozo a su nueva compañera de vida. Esta explica a sus lacrimógenas amigas las razones de una decisión que se apoya más en el desencanto que en una verdadera vocación a la vida monástica. Leonora, ya fue señalado, es una muchacha gobernada por fuertes pasiones y su desenfrenado amor por su Trovador oculta algo de fanatismo. En esta línea es que se interpreta su decisión a encaminarse a la vida religiosa, movida por una voluntad que conoce solo el exceso. Esta tendencia la acerca de algún modo a Azucena, convalidando lo que muchas veces ocurre en la vida real, en donde la conflictiva relación entre suegra y nuera tiene su fundamento en que ambas, curiosamente, se parecen.

En el momento en que se apresta a dirigirse al altar, su camino es interrumpido por el Conde, que le formula una singular propuesta de matrimonio (Per te non havvi che l'ara d'imeneo), ante el estupor de las presentes. Pero la sorpresa lleva a su punto máximo cuando en defensa de la joven aparece el Trovador, al que todos daban por muerto.

La reacción de Leonora se acerca al éxtasis y la del malhadado Conde a la desazón, ya que percibe en su contra conspiraciones extramundanas (A danno mio rinunzia le prede sue l'inferno!). Su queja se dirige contra las fuerzas del mal, que no asisten a un servidor tan fiel a su causa. Hay una escaramuza entre ambos bandos, que finalmente encuentra triunfadora a la facción de Urgel, y Manrique escapa con el preciado botín: Leonora. Así queda definido en favor del Trovador el tercer encuentro entre ambos hermanos, que el fragor de la disputa impide que se reconozcan como tales. El Conde de Luna se retira a su campamento a urdir nuevos planes, esperando tener mayor suerte en el próximo golpe.

3.TERCER ACTO: Il figlio della Zingara

La acción retorna entre las filas leales al rey, pero con un ánimo bien diferente del que hubiera en ellas, en el inicio de esta historia. Febrilmente se prepara la batalla y sus líneas son recorridas por la excitación propia de estas horas, en las que el combate se presenta inminente. Los nervios de la espera se consumen en los juegos de azar (Or co' dadi...) y en las promesas de saqueo con que Ferrando enciende a la tropa (Colà pingue bottino...). El objetivo no es otro que Castellor, en manos de los rebeldes y cuya defensa fuera confiada a la pericia militar de Manrico.

El jefe de las tropas regulares, sin embargo no parece en absoluto preocupado por la suerte de la batalla, su aparición interrumpe el tono marcial del coro. La derrota sufrida en el campo sentimental, a manos del odiado Trovador, es su único motivo de preocupación (In braccio al mio rival!), al punto de dejar muy en segundo plano la importancia estratégica de Castellor, que por otro lado se desconoce. El plan de la batalla, del limitado capitán, se remite a un único acto, el de separar a los amantes (Io corro e separarvi...).

Su obsesión es interrumpida por la aparición de Ferrando que le anuncia la captura de una supuesta espía gitana, que no es otra que Azucena (Dappresso il campo...). La madre rechazada por su hijo no se resigna a la pérdida y sale en su busca. Errando por los campos de batalla, quizás espera encontrarlo herido, como en Pelilla, para intentar recuperar el vínculo. Es una búsqueda que obedece a un estado mental que raya en la demencia y que intenta salvar una relación que parece ya irrecuperable. Fiel a las costumbres nómades de su pueblo, su desesperación se expresa en un continuo movimiento que no obedece a un sentido preciso. El cansancio o la misma precariedad de sus facultades psíquicas son los que en definitiva la llevan a confundirse e ir a acabar entre las filas enemigas.

Ferrando no ha visto todavía a la prisionera, que es introducida en escena por sus captores. El modo en el cual se refieren a ella, tratándola con desprecio de bruja (Innanzi, o strega...), demuestra la consideración que los gitanos tenían en la sociedad de aquel tiempo. Este trato recuerda seguramente a Azucena el recibido por su madre, condenada por los soldados del viejo Conde a la hoguera, acusada de brujería. La rápida inclusión de cualquier gitana en la categoría de bruja vuelve a inducir la inocencia de la antigua víctima, castigada más por prejuicios raciales que por un delito verdaderamente cometido.

El mismo trato duro y desconsiderado le dispensa el Conde, que la interroga amenazante (A me rispondi e trema dal mentir!). A la primera pregunta, que inquiere sobre el destino de su vagabundeo, Azucena responde haciendo una defensa de la vida nómade, con tono reivindicatorio (D'una zingara è costume). La segunda pregunta, referida al lugar de origen de su peregrinar sin sentido, es la que despierta la curiosidad del Conde, al pronunciarse el nombre de Vizcaya (Da Biscaglia, ove finora...). El aletargado mandato paterno parece resurgir con fuerza al escuchar el nombre del lugar donde se encontraran los restos carbonizados de su pequeño hermano. Evidentemente muchas otras preocupaciones han lanzado en el olvido su promesa de no cejar en la búsqueda fraternal. Quizás él haya tomado por un delirio senil de su padre esta su creencia contra toda evidencia de que Garzia continuaba con vida. Sin embargo, el funesto recuerdo que trae a su memoria el nombre de Vizcaya despierta su adormecida conciencia.

Azucena, que no percibe nada extraño, confiesa que su andar errante tiene un motivo bien definido, el de encontrar a su hijo. En sus palabras se puede advertir con claridad cuánto dolor le produjo la separación de Manrico. En ellas aparece el resentimiento (Mi lasciò!... m'oblìa, l'ingrato!), que se expresa exaltando la magnitud y la calidad de su amor, lo cual viniendo de una madre resulta un argumento mezquino, pues, se supone, las madres aman incondicionalmente, con un amor que no necesita ser ganado (...provo amore madre in terra non provò!).

El interrogatorio del Conde apunta a la posibilidad de que la anciana recuerde algo de la historia, pero como una posibilidad remota (Rammenteresti...). Al enterarse Azucena quién es el que pregunta, se muestra sorprendida. Ella, a través de la historia del duelo que Manrico le relata en el acto anterior, sabe que el actual Conde de Luna es el rival de su hijo. Sin embargo, evidentemente es incapaz de reconocerlo debido a la cantidad de años pasados. El que se revela como excelente fisonomista, tal como lo había anunciado en el inicio, es Ferrando, que sí reconoce en Azucena a la que se tomara venganza con el inocente Garzia de la (¿injusta?) condena de su madre (È dessa che il bambino arse!). El Conde se dispone entonces a vengar a su hermano, pero de ninguna manera exige precisiones sobre los hechos, lo que muestra a las claras que nunca creyó en la posibilidad de que este siguiera con vida, ni prestó demasiada atención a las promesas hechas en el lecho de muerte de su padre.

Azucena, sintiéndose perdida, lanza una especie de recriminación pública para su hijo, al que evidentemente ve como culpable de la situación. Hay, inconscientemente, una cierta venganza hacia su despreocupado hijo (Non soccorri all'infelice madre tua?). No hay duda de que si él le hubiera hecho caso y no hubiera salido corriendo detrás de la gloria militar y de la antipática Leonora, ella no se encontraría ahora en una posición tan difícil. Esta madre que hace instantes juraba tener un amor por su hijo más allá de toda medida, ahora se muestra por lo menos imprudente en pronunciar su nombre delante del rival. Ella no podía desconocer la reacción que el nombre del Trovador provocaría en el ánimo del Conde y que esta información precipitaría los hechos en modo de provocar un nuevo encontronazo entre ambos.

Con algarabía, como si se tratara de un regalo del cielo, el Conde toma conciencia de que se encuentra en presencia de la madre del odiado rival (Sarebbe ver? di Manrico genitrice?). Relegado a un plano inferior queda el hermano quemado y las juramentos hechos a un moribundo que no parecía estar demasiado en sus cabales. Lo que ahora importa es que aparece límpida la posibilidad de recuperar a Leonora y esto obnubila la mente del Conde.

Azucena reacciona con maldiciones hacia la estirpe del Conde, de maldad incorregible a lo largo de las generaciones (D'iniquo genitore empio figliuol peggiore), mientras que este último ya trama utilizar el seguro suplicio de la gitana para atraer al Trovador (Potrò col tuo supplizio ferirlo in mezzo al core!) y secundariamente vengar a su hermano (Meco il fraterno cenere piena vendetta avrà!). El coro, con Ferrando a la cabeza, clama por justicia y se dispone a preparar la hoguera en donde ajusticiar a la bruja, que se dispone a sufrir un castigo idéntico al de su madre.

Simultáneamente a estos aprestos fúnebres, la acción se dirige al interior de una sala contigua a una capilla en Castellor. En ella se encuentra un trío compuesto por Manrico, Leonora y Ruiz. Los hombres discuten los pormenores de las acciones bélicas que aparecen como inminentes (Alla novella aurora assaliti saremo!) mientras que Leonora escucha asustada (Ahimè!... che dici!). El clima es de una tensa calma, muy distinta de la excitación que contagiaba a los soldados del vecino campamento de las tropas fieles al rey. Las distintas atmósferas tienen que ver seguramente con la mayor fortaleza anímica que siempre asiste al que ataca con respecto al que debe resistir en posiciones defensivas. Ruiz parte con las indicaciones de su capitán, dejando solos a los enamorados, cuya presencia en la sacristía indica que se disponen a unirse en matrimonio antes que arrecie el combate.

Leonora se encuentra poseída de funestos presagios y se comprende que no está en la situación ideal como para celebrar una boda (Di qual tetra luce). Manrico, por su lado, siempre dispuesto a las frases grandilocuentes, trata de tranquilizarla, mencionando cuanta benéfica influencia tendrá en su espíritu a la hora del combate el hecho de unirse previamente a ella (Avrò più l'alma intrepida...). De todas maneras, el Trovador no puede evitar la cuerda dramática y asegura que en caso de que la muerte lo alcance durante la batalla, esto para él constituirá sencillamente un precederla en el cielo, donde la unión esponsal, como todas las cosas, encontrará su forma perfecta. El aria romántica concluye en un dulcísimo dúo (L'onda de' suoni mistici), que entonan los futuros esposos a punto de dirigirse a la capilla, cuya proximidad se intuye por el sonido del órgano que acompaña la melodía.

El clima se interrumpe bruscamente por una nueva entrada de Ruiz, portador siempre de malas noticias. En este caso se trata de la captura de Azucena (Accesa è già la pira...), que hace entrar casi en estado de convulsiones a Manrico (Oh ciel! mie membra oscillano...). Ante la atónita Leonora, el Trovador le revela su origen gitano, lo cual no parece preocuparla demasiado. El fervoroso sentimiento de Leonora se demuestra más allá de todo obstáculo de rango y de condición social, lo cual para el medioevo no deja de ser algo singular. De todas maneras, pareciera que existe algún tipo de incompatibilidad entre Leonora y el altar, visto que cada vez que está a punto de encaminarse hacia él para sellar un compromiso, algo se interpone.