Entré con el temor que inspira siempre la primera vez. El patio era inmenso y estaba dominado por ese griterío unísono, que volvería a sonar idéntico en todos los recreos, por años. Al fondo, la iglesia se veía de espaldas y proyectaba la sombra de un gótico pequeño. El único defecto que el gótico no puede soportar.

Su nombre, para mí, sólo señalaba ese lugar. Muchos meses después pude superar el vacío de ese nominalismo. En las aulas había, en el centro, un pequeño cuadrado gris sobre el cual colgaba un delgado crucifijo de un bronce desteñido. Fue a media mañana, sobre el final de agosto, que una suave música comenzó a salir de sus espaldas y luego una voz comenzó a contarnos su historia. Nunca pude convencerme del todo de que no era el propio Jesús que nos hablaba.

Allí por primera vez sonaron en mis oídos esas arcanas ciudades ausentes de los mapas. Era imposible imaginarlas, así que trasladaba esas historias, sin intermediaciones, a las calles de mi ciudad. Lo veía robando las peras en la verdulería de la vuelta y a su madre llorando sus penas en un oscuro zaguán, para evitar las miradas inquisitorias de vecinas de ruleros y chancletas. Sus amigos vagueando, tirados en la plaza Artigas, y sus clases de gramática griega, idénticas a las nuestras de un inglés que siempre llegó muerto a mis labios. Palermo y Tagaste se confundían en una misma geografía de barrio.

Cuando muchos años mas tarde lo volví a encontrar, ambos habíamos cambiado, pero igualmente me era familiar. Los amigos de la infancia guardan una intimidad indestructible. No es que me hubiera olvidado de él, sino que simplemente dejé de frecuentarlo. Fue cuando empecé con la filosofía que me topé nuevamente con su nombre. Y es que no es posible andar por esos caminos sin encontrarlo al dar vuelta la primera esquina. Su pensamiento está por todas partes.

Pero además, y por sobre todo, está su santidad. Su fe fue de aquellas de corazón ardiente, lejos de arrebatados misticismos. La mayor parte de su obra es una polémica con su tiempo, y con el nuestro, muchas veces furiosa. De todos modos, por más vehemencia que pusiera en sus argumentos, jamás dejó de pensar. Nunca intentó otras vías que no fueran el convencimiento o, mejor aun, la conversión de su interpelado. Ese discutidor incansable es también un compañero en las noches de incertidumbre, porque él también las tuvo, como todo santo, quizás como ninguno.

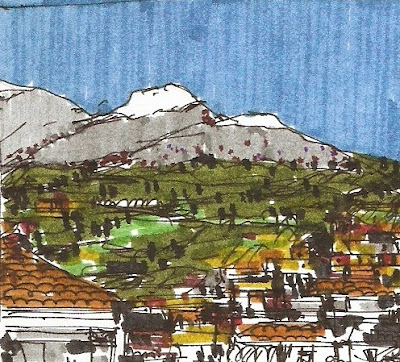

Aquella idea de mi infancia no parece tan desacertada con el correr de los años. Su tiempo se parece tanto el nuestro que su espíritu no desentonaría en nuestras calles. Él también fue habitante de una orilla rezagada del mundo y creo que no se encontraría demasiado extraño paseando por Buenos Aires. Lo veo mirando pensativo el río marrón en un atardecer, mientras intenta la imposible tarea de ingresar en los misterios divinos.

Desde aquellos primeros años escolares sube hasta mí la breve oración con que se iniciaba cada hora de clase. Y me acompaña desde entonces: San Agustín ruega por nosotros.